- · 《世界地理研究》数据库[04/29]

- · 《世界地理研究》期刊栏[04/29]

- · 世界地理研究版面费是多[04/29]

- · 《世界地理研究》投稿方[04/29]

读书 | 他是中国历史地理学主要奠基人和开创者(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:中西文化(东西文化)词义的新认识 1992年8月28日,谭其骧先生逝世。2022年8月28日是谭先生逝世30周年,中华书局邀请到中央文史馆馆员、复旦大学文科资

中西文化(东西文化)词义的新认识

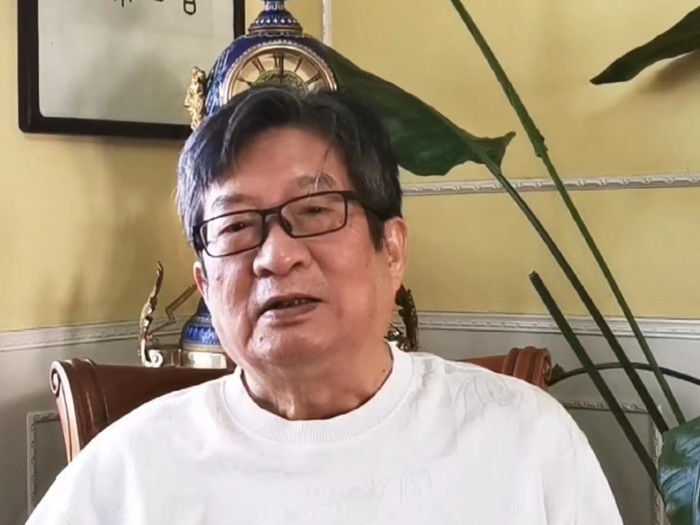

1992年8月28日,谭其骧先生逝世。2022年8月28日是谭先生逝世30周年,中华书局邀请到中央文史馆馆员、复旦大学文科资深教授、谭其骧先生的高足,本书的编者葛剑雄先生,复旦大学中国历史地理研究所馆员、本书的编者孟刚先生做客直播间,为我们讲述谭其骧先生的历史地理学研究、选编《谭其骧历史地理十讲》的大概情况、与谭其骧先生的交往经历等。

葛剑雄、孟刚选编

“谭其骧逝世了,但他超越了死亡。谭其骧离开了世界,但悠悠长水汇入了浩渺大海,他与大自然共存。谭其骧没有留下骨灰,但他的贡献长留人间,当后人翻阅《中国历史地图集》和未来的《国家历史地图集》时,当人们阅读《长水集》《长水集》续编和他的其他论著时,当中国历史地理学驰名于世界时,又有谁能忘记这个名字?

中华书局出版

“五四”前后一般认为中国文化就是孔子思想,就是儒家的学说,就是纲常名教那一套,我看不能这么说。儒学孔教从来没有为汉族以外的兄弟民族所普遍接受:例如藏族早先信苯教,后来改信藏传佛教即喇嘛教;蒙族本信萨满教,后来也信了喇嘛教;维吾尔族在蒙古高原时本信摩尼教,西迁新疆后改信佛教,宋以后又自西向东逐步改信了伊斯兰教。所有少数民族都各有其独特的信仰与文化,只有少数上层分子在入居中原后才接受儒家思想。

1.无论是评议中国文化还是西方文化,都应该包括其全部文化发展过程,“中国文化”不应专指中国封建时代的文化,“西方文化”不应专指其资本主义社会文化。最好能将双方全部文化发展过程进行对比,不能的话,也该以双方的相同发展阶段进行对比。这要比过去那种以不同社会发展阶段进行对比合理得多,有意义得多。

4.姑以“中国文化”专指汉族文化,汉族文化几千年来是在不断演变中的,各个不同时代各有其不同体貌,也不能认为古往今来或整个封建时代一成不变。中国文化各有其具体的时代性,不能不问时代笼统地谈论中国文化。

>>内文选读:

谭其骧著

《谭其骧历史地理十讲》另一位选编者孟刚与读者分享了辑封页照片的编排用意。值得一提的是,对于谭先生原文中所注“今地”是根据撰写或发表时的行政区划,现均据2021年底的行政区划调整。对原文正文中需要调整的“今地”加括注,原文括注中的“今地”径改。孟刚皆一一核实查证。原文发表时,有些地图不甚清晰,孟刚皆一一修图,使得清晰度明显提高。

大约从1910年代中期五四运动前夕起,中国思想界掀起了一场持续达十多年之久的关于中西文化(或作东西文化)比较的论争,比较两种文化的差异,阐述其特点,并评议其高下优劣。这场论争名为中西或东西文化的比较,实质上并没有比较中西文化发展的全过程,只是比较了中国封建社会的文化和西方资本主义的文化。也就是说,主要不是中西或东西的对比,而是封建社会文化与资本主义社会文化对比;比的主要是不同社会发展阶段的文化,而不是不同地域、民族的文化。这种讨论逐步引导人们注意到当时的中国社会是什么性质,因而到了1920年代后期,中西文化的讨论随即为中国社会性质的论战所取代。整个中国学术界不谈中西文化比较差不多已有六十年之久。解放前,大学里都还开有“中国文化史”一课,解放后,连这门课也撤销了。在中国通史、断代史课中,一般也都侧重于政治、经济、军事而忽视文化。这对于正确、透彻地认识我们这个国家、民族的历史和现状当然都是不利的。近几年来,风气有所转变,又有人谈论、探索中国文化的特点和中西文化的比较了,本次讨论会也以此为主题,这是很可喜的。

编辑:蒋楚婷

不过,我觉得我们现在再来讨论中西文化(东西文化)比较,首先对中国文化、中西文化或东西文化这几个词义的认识应该和六十年前有所不同,更要正确一些,紧密一些:

“一年后,我们在他的遗像和骨灰盒前献上一束金黄的菊花。第二天,他的子女护送他和李永藩的骨灰坛登上海轮,当到达长江口外的东海时,骨灰在夜色中被撒入大海。没有哀乐,没有仪式,没有传媒,没有外人,只有来自青藏高原、汇聚了半个中国的长江之水和连接着全球的东海之波,正敞开巨大的胸怀迎接这位中华民族的优秀儿子、我的老师,迎接他的回归,迎接他的永生。

文章来源:《世界地理研究》 网址: http://www.sjdlyj.cn/zonghexinwen/2022/0905/658.html