- · 《世界地理研究》数据库[04/29]

- · 《世界地理研究》期刊栏[04/29]

- · 世界地理研究版面费是多[04/29]

- · 《世界地理研究》投稿方[04/29]

兰州大学科研团队在全球变化与生态遥感领域取(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:物候学主要研究动植物的生长季节性及其与环境要素之间的关系。在气候变化背景下,物候作为生态系统对环境变化响应的最直接体现方式,日益受到学界

物候学主要研究动植物的生长季节性及其与环境要素之间的关系。在气候变化背景下,物候作为生态系统对环境变化响应的最直接体现方式,日益受到学界关注。对植被物候的准确表达,能够显著提高模型对全球陆地生态系统碳、水、能量循环的模拟精度。作为遥感、生态学和生物气象学的交叉学科,陆表物候学研究如何利用卫星遥感技术在全球尺度上对陆表植被的季节动态和物候期进行监测。随着卫星传感器性能的提升和数据融合技术的不断创新,在更高的时空分辨率上细化物候变化成为可能,为研究生态系统精细尺度动态提供了新的机遇。然而目前为止缺乏系统的、以科学问题为中心的陆表物候学发展研究综述,为此马轩龙研究团队与来自美国、瑞士、澳大利亚和新加坡等国的学者合作,在多次线上线下讨论的基础上,构思并完成了该综述 (Ma et al. 2022)。

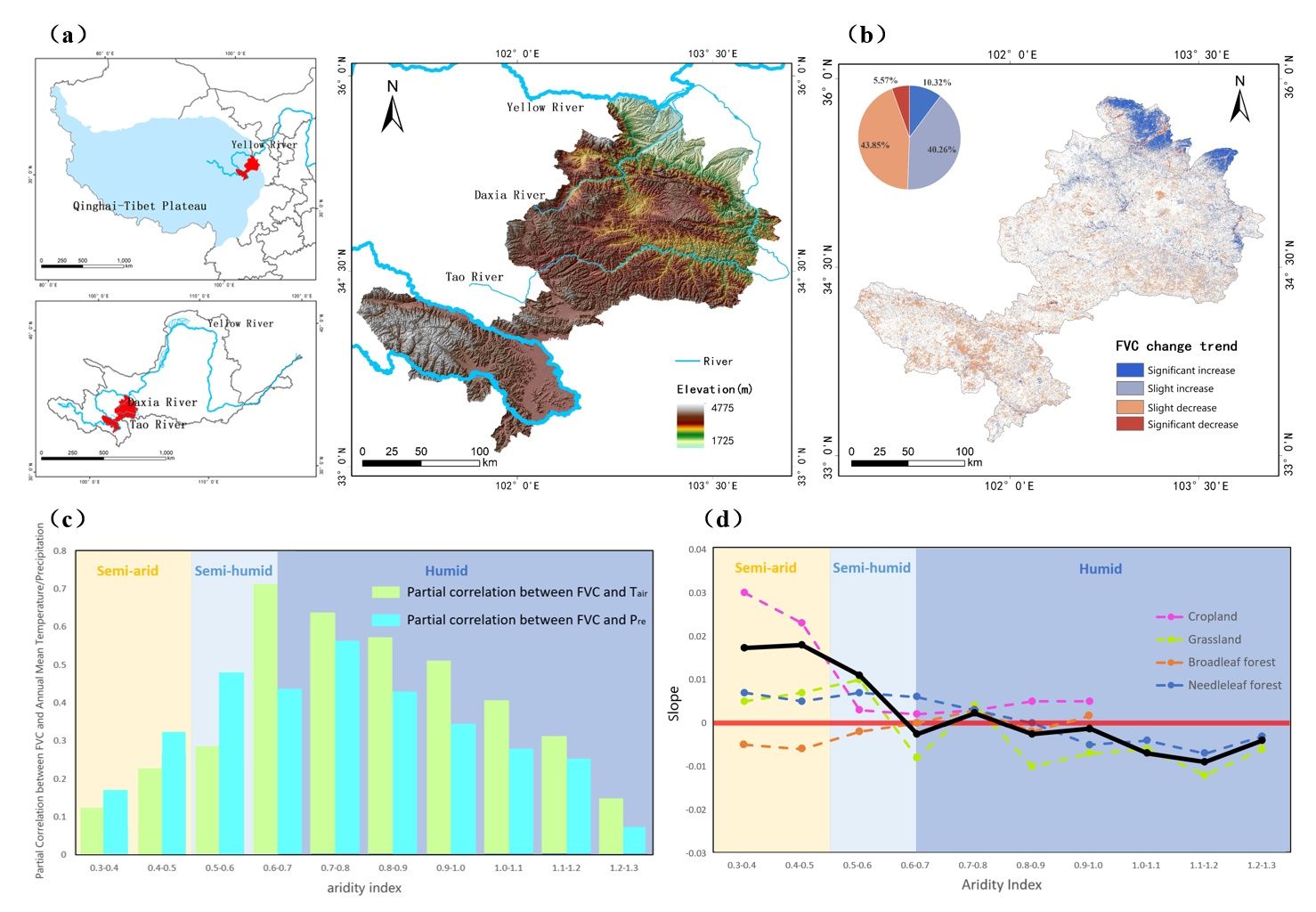

图5(a) 甘南水源涵养区在青藏高原以及黄河流域中的位置;(b) 2000年至2020年甘南水源涵养区植被覆盖度(FVC)变化趋势空间分布图;(c) 甘南水源涵养区不同干燥度指数上FVC与降水或温度间的相关系数分布图;(d) 甘南水源涵养区2000-2020年不同干燥度指数上主要植被类型FVC变化斜率分布图(Liang et al. 2022)。

我校资源环境学院马轩龙研究团队主要从事生态遥感与全球变化研究工作,发展基于遥感和地理信息技术的宏观尺度生态系统变化监测理论与方法,量化生态系统对气候变化和人类活动干扰的响应。近些年来,团队在植被物候参数提取、植被生产力和生物多样性估算等生态遥感关键技术上取得了多项突破,并以这些突破为基础,探索并发现了典型生态脆弱区环境变化的重要自然现象和规律。团队获邀参加2021年地球大数据促进可持续发展目标监测和评估成果展,相关成果收录在《地球大数据支撑可持续发展目标报告(2021)》。团队负责人马轩龙获邀参加2021年亚洲-大洋洲地球科学学会年会和2022年可持续发展大数据国际论坛并作特邀报告。2021年马轩龙获颁亚洲-大洋洲地球科学学会Kamide Lecture Award(青年研究奖)。

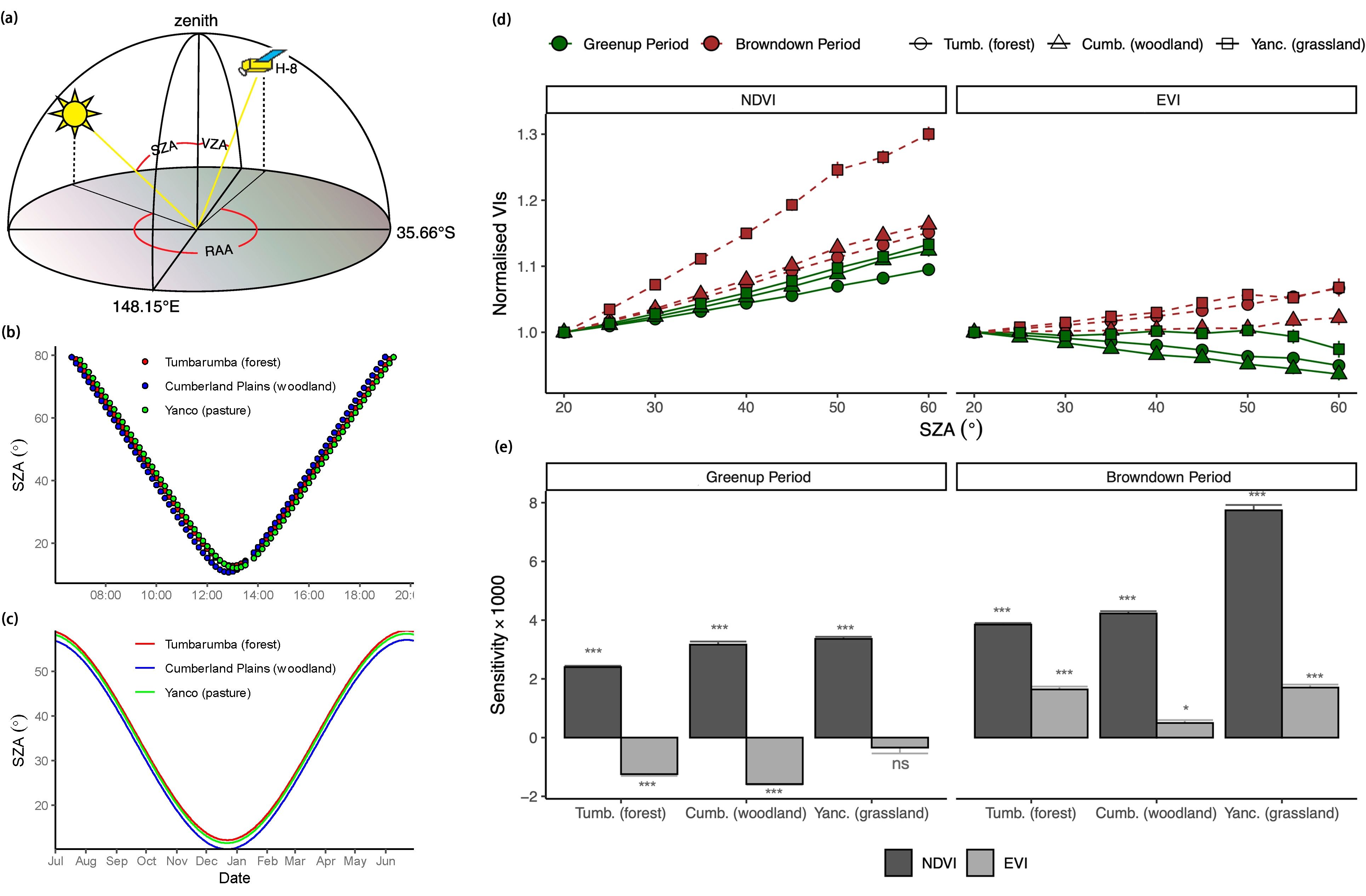

图2(a) Himawari-8全圆盘影像;(b) H8/AHI在大满站点一年内有云和无云的观测;(c) H8/AHI在甘肃大满和山东禹城的年观测数据对应的太阳天顶角变化;(d)研究站点分布;(e)H8/AHI 不同日合成方法比较;(f) H8/AHI日合成数据在站点尺度上的关键物候参数提取效果 (Zhao et al. 2022)。

近两年来,马轩龙研究团队在植被定量遥感基础研究与生态监测应用等方面取得了一系列进展。新一代地球静止轨道卫星所搭载的传感器具有更高的空间、时间、光谱分辨率,为生态遥感监测应用提供了新的机遇。例如我国的风云4号A星和日本的葵花8号(H8/AHI)卫星,所搭载的传感器能以10分钟的观测频率获取可见光、近红外、热红外等光谱区间的大气和地面观测数据。如何利用这些前所未有的海量静止卫星观测,形成服务于全球变化和生态遥感科学研究的高时空一致性和高精度植被参数数据集,是当前植被定量遥感领域面临的紧迫挑战。为此,研究团队基于高频次静止卫星观测,在考虑云遮掩与BRDF效应的前提下,发展了一套行之有效的静止卫星数据预处理和植被参数日合成算法,并以此为基础探索了不同生态系统的季节植被动态和物候期变化。研究结果表明,由于更高的时间分辨率,静止卫星观测能够更好地克服云遮掩与BRDF效应,提高植被动态遥感的数据完整性和准确性,有助于我们在更加精细的时间尺度上理解全球植被对气候变化的响应机制。相关成果发表在地学与遥感领域期刊International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation(影响因子7.672)上(Zhao et al. 2022)。

以上工作得到国家自然科学基金()、甘肃省自然科学基金(21JR7RA499)、中央高校基本科研业务费项目(lzu-jbky-ct11)、遥感科学国家重点实验室开放课题(OFSLRSS)、资源与环境信息系统国家重点实验室开放课题、地理信息科学教育部重点实验室开放课题(KLGIS2022A02)和可持续发展大数据国际研究中心主任基金(CBAS2022DF006)等项目的支持。

文章来源:《世界地理研究》 网址: http://www.sjdlyj.cn/zonghexinwen/2022/0927/666.html